もののしくみ研究室

授業カリキュラム

興味を持ちやすいロボットと身近なテーマで

できることが増えていく

「もののしくみ研究室」で取り扱う「ロボット」は、いずれも社会的に意義が認められている、現実の身の回りにある興味深い「もの」たちです。

本物を自分で制作からプログラミング制御することや身近なテーマからしくみについて考えることにより子どもらしい興味関心から、自然にプログラミングの世界へ入れます。

多様なテーマについて、毎月新しい経験を積んでいきます。

科学(S)技術(T)工学(E)数学(M)を意識した「数学」「理科」などの周辺の知識も動員し、対象の「もの」に対するさまざまな知識を十分に盛り込んで指導を行います。

最終的には「問題解決」や「商品開発」ができるように学びます。

制作するロボットが難しくなるにつれて、プログラミングの内容も難しくなっていきます。

1回目でうまくいくとは限りません。

動かしてみてダメならプログラムを見直し、修正してもう一度…。

試行錯誤をしながら自分の答えを発見することで、確実にプログラミングが身につけられるカリキュラムになっています。

最終的には「課題解決」や「商品開発」ができるように学びます。

STEMとは、Science(科学)、Technology(技術)、Engineering(工学)、Mathematics(数学)の4分野学習のことです。ロボットを使ったプログラミングの授業では、ロボットの制御や課題の解決の手段としてこれらの学習領域を同時に学ぶことができるといわれています。

もののしくみ研究室でもSTEM領域の学習を意識し、速さと距離や角度についての計算をしたり、光の性質や生物の運動について深く考えるなど、教材に工夫をこらしています。

もののしくみ研究室では、2種類の学習方法を組み込むことで、

より高い学習効果が得られます。

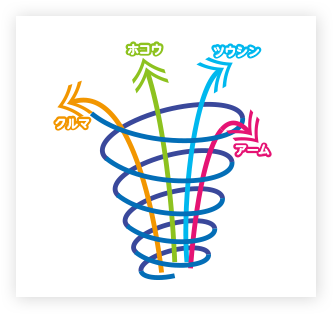

以前に学んだ方法を生かしつつも少しずつ進化する

らせん構造のプログラム

らせん構造のように反復しながら新しいことを学んで行きます。

反復することで、以前学んだことを忘れずに、新たなことが無理なく学べます。

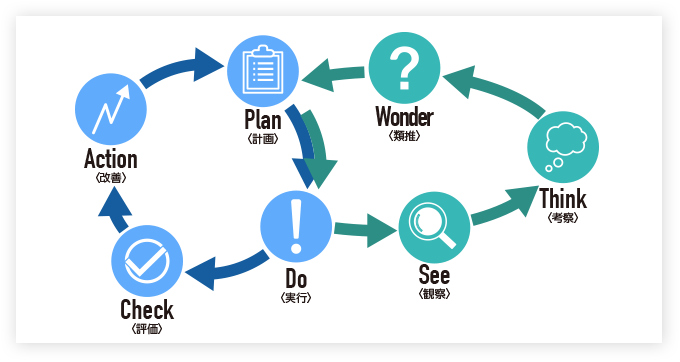

ふだんから考える習慣を身につけるための

ダブルループ学習

もののしくみ研究室の授業は学習者中心のアクティブラーニングで進みます。

多くの講座で採用されているPCDA(plan-check-do-act)サイクルからさらに踏み込み、見て(see)→考えて(think)→類推する(wonder)することで、今の課題(plan)を再評価しながら進めるダブルループ学習を行います。

社会的なニーズの変化や新しい技術の開発があっても、現状に凝り固まらずに対応できる柔らかい頭を作ります。